目次

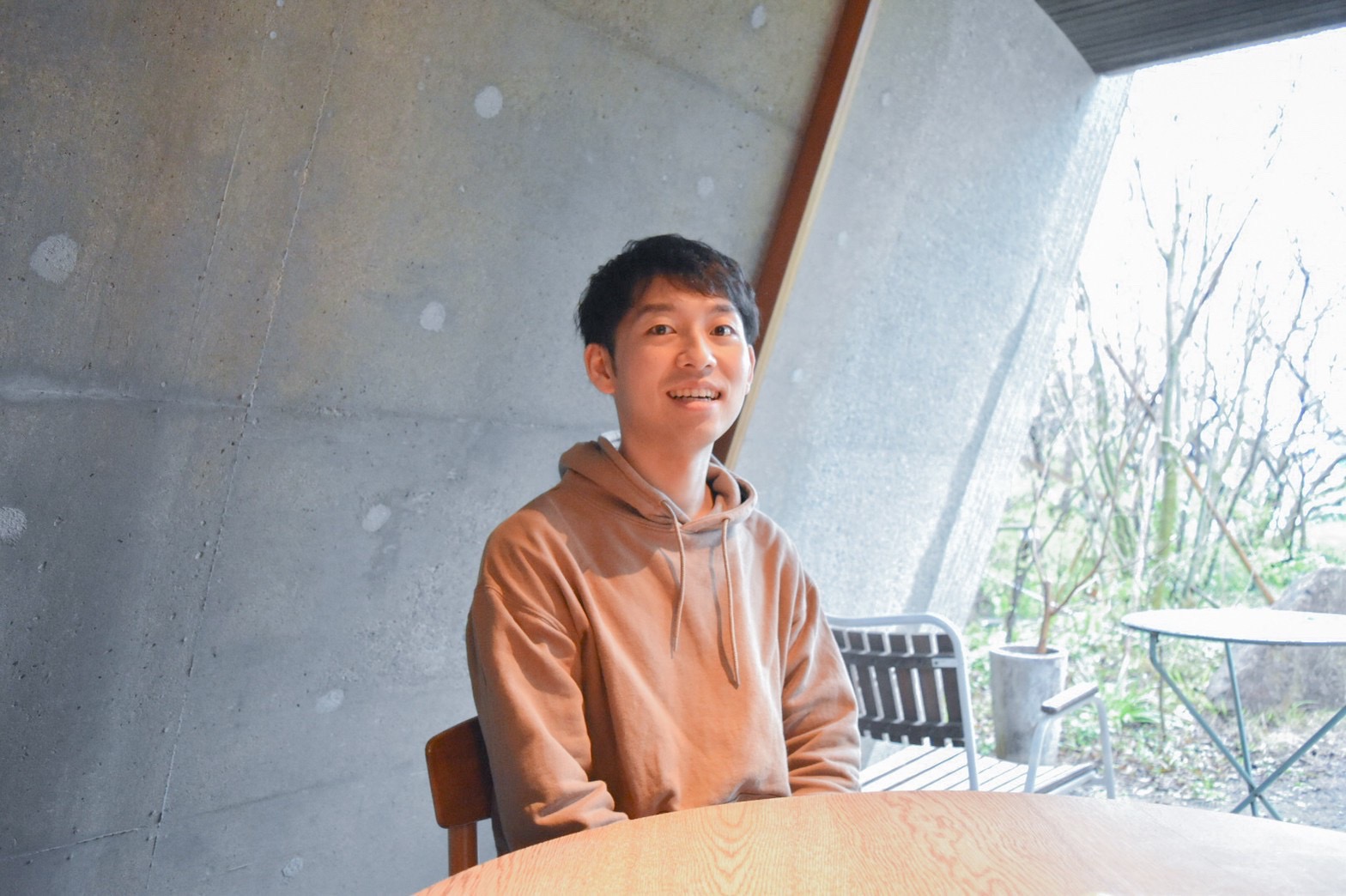

「百聞は一見にしかず」、ということを自分に分からせてくれた、【現場と関わることの大切さ】、そして、【正しいことを知ることの重要性】をこれまでの出来事と合わせてお話します。by 安孫子陽一

この記事では3つの活動ごとにお話してくださりました。安孫子さんが語ってくれた内容は報道から知るものとは違った「リアル」でした。

=後半へ=============================

✔ 実録3【糖尿病(主に1型糖尿病)編】

✔ 安孫子さんから皆さんへ

===============================

▼合わせて読みたい安孫子さんに関する記事 1/3

若手検査技師が”医療活動家”として動く理由

実録3:糖尿病に関する活動編

大学在学中に初めて小児糖尿病サマーキャンプ(高校生までの子どもたちが対象の糖尿病療養指導キャンプ(※1)のことに参加した時、当時はまだ1型糖尿病に関して無知識でいろんな意味で未熟だった自分は、ある人に心無いひと言を言ってしまい傷つけてしまったことがあります。

今では、医療職者を目指すものとして、許されるべきでないことだったと、当時の自分を深く戒めています。1型糖尿病患者会に参加したからこそ知ったのですが、糖尿病という名前に嫌悪感を抱いている人も多くいらっしゃいます。

―「糖尿病」という名前に嫌悪感。糖尿病アドボカシー活動

「糖尿病」という言葉が、「悪い生活習慣の結果」とか、「中年や高齢の方に起こる病気」というイメージを想像させてしまうのが、嫌悪感を抱く理由のひとつとして考えられます。この話を聞いた時、昔、誤って自分がしてしまったことと似ている、と感じ、複雑な心境になりました。

同時に、糖尿病に対する偏った考え方が見受けられる場面が、まだ様々なところであるという事実に、驚きを隠せませんでした。こういった現状に対し、糖尿病の正しい理解を促進する活動を通じて、糖尿病をもつ人が安心して暮らせる社会をつくることを目的とした、糖尿病のアドボカシー活動(※2)が実際に行われています。簡単に言えば、糖尿病に対する差別や偏見をなくしましょうという動きです。

(memo)糖尿病キャンプに参加するのは、1型の人だけではありません。近年は子どもの生活習慣の変化などにより、2型糖尿病を子どもが発症するケースも少なくありません。糖尿病キャンプは、そういった子どもたちも対象になっています。

(※1)小児糖尿病サマーキャンプ:1963年の東京開催から始まり、現在全国約47か所で開催されているキャンプ。参加者が糖尿病を正しく理解し、より良い自己コントロール(血糖など)ができるようになり、自立していくことが主な目的。参加者の大部分は1型糖尿病であり、同じ糖尿病の仲間や医療者と数日を共に生活することで、インスリン注射の手技理解など、今後の療養生活に必要なことを身に付けたり、糖尿病のある人生を考えたりする機会を提供する場となっている。

(※2) アドボカシー活動とは、政治、経済、社会などにおける決定に影響を与えることを目的とした個人・グループによる社会活動や啓蒙運動のこと。

―誰でも疾患のある友人は身近にいる。理解しようという姿勢が大事

様々な病気を理解しようという姿勢は幼いころからの環境も大事だと思います。1型糖尿病患者に対しての学校における教育などをはじめ、多様性に対する教育も必要だと思います。またこれは患者会で聞いた話ですが、学校でインスリン注射を打つ児童は、関西では教室で打つ子が多く、関東はトイレや保健室など隠れた空間で打つ子が多いと聞きました。地域性もありますが、周りの理解や、当事者が嫌悪感を抱かないような正しい周知のしかたも重要だと思います。

自分には何ができるかな、と考えた時、患者さん一人一人と向き合うことだと思いました。現在、糖尿病をメインとしたクリニックに勤務し、検査技師の仕事を通じて、もっと1型糖尿病を含め、糖尿病に対する理解を深めたいと思います。

―知ろうとする勇気をもってほしい

病気や障害に対して、「知らない」「知っているけど、どう関わって良いかわからない」など、色々な感情を抱く人は少なくないかと思います。当事者側も、あえて自分が病気や障害を抱えていることを公表しない人も多い印象を受けます。それは、個人的に思うに、病気や障害に対する知名度・正しい理解が浸透していないからなのかな、と感じます。今、身近にどういう病気があって、それがどういうものなのかを知ろうとするだけでも、理解への第1歩になります。

そういう機会を僕自身も周りに対して広めていけたら良いと思っています。

最後に読者へメッセージ

―無関心にならず、意識を少し変えてほしい

皆さんは、「当たり前」ということの大切さを、知らないうちに日常の中で失ってはいないでしょうか?災害や事故によって、予期せぬ生活を余儀なくすることになる。病気や障害によって、自分の心身と改めて向き合わなければならなくなる。大切な人が、ある日突然いなくなる。そんなことが、もしかしたら自分に起こるかもしれないということを、ほんの少しでも考えたことはありますか?

今あるこの日常は、決して当たり前のものではありません。皆さんが心身、そして社会的に、“自分らしく”いられるからこそ、成り立っているものなのです。私自身も、これまでいろんなことを経験してきた中で、「当たり前」の日常の尊さを実感してきたからこそ、皆さんにも伝えておきたいのです。

これまでお話してきたことは、当事者だけでなく、この記事を読んでいる皆さんにも関わることです。決して、自分のことではないから、といって、無関心にならず、意識を少し変えてみて、ぜひいろんなところにアンテナを向けてほしいと思います。

「身の回りに今どんな問題があるのか?(医療だけに限らず)また、その問題がどういうものなのか?」ということに興味を持ってもらう最初の1歩として、今回の記事を“きっかけ”にしてもらえたら幸いです。皆さん一人一人が、様々な問題について正しい知識と理解を持ってお互いに関わり合っていけば、きっとこの世界はより良いものになっていくと、そう信じています。

「まず、知る、次に、理解する、そして、動く。」

今回私が1番、皆さんに伝えたかったことです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

| ▼安孫子さんに関する情報や問い合わせ・ 安孫子さんのFacebook ・ 関連書籍: BISHAMONの軌跡Ⅱ~福島支援5年間の記録~(出版:新潟日報事業者) 第3章にて、一部執筆に関わらせていただきました。私が活動の中で撮影した写真も掲載されています。 ・ 震災支援関連: 「新潟大学医学部保健学科ボランティアクラブささだんご」(twitte@sasadango_namie) ・ 献血関連: 日本赤十字社 ・ 糖尿病関連: 公益社団法人 日本糖尿病協会・小児糖尿病サマーキャンプ・糖尿病のアドボカシー活動 |

▼合わせて読みたい安孫子さんに関する記事 1/3

若手検査技師が”医療活動家”として動く理由

MedionLife編集長。1994年生まれ 京都女子大学卒業。医療系IT企業に入社し、オンライン診療サービスの営業/コンサルティングに従事。オンライン診療情報サイトの重要性を感じたことからMedionLifeを立ち上げる。新しい医療を考える人たちのサポーターになっていきたいと考えている。