目次

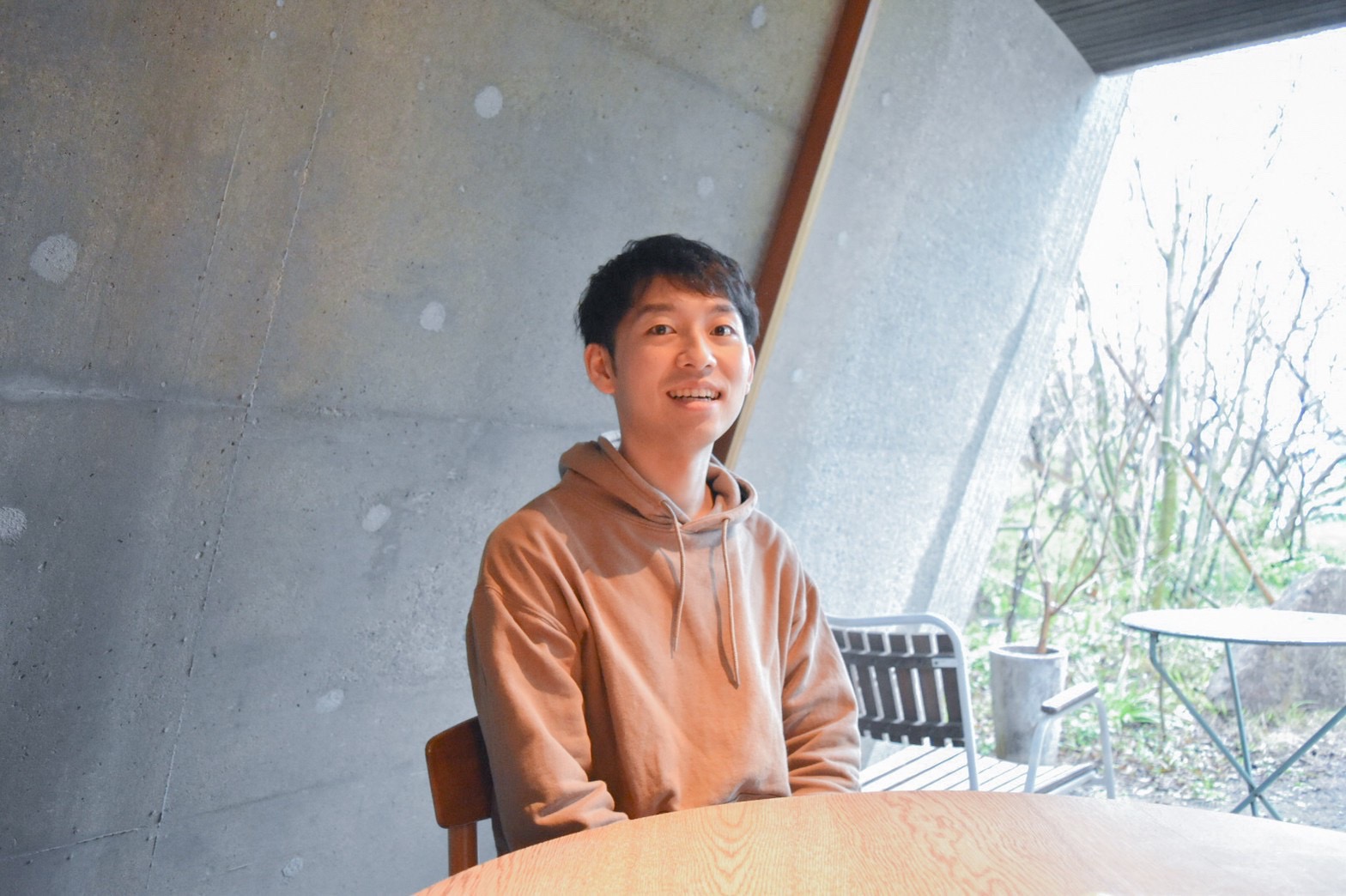

この記事では3つの活動ごとにお話してくださりました。安孫子さんが語ってくれた内容は報道から知るものとは違った「リアル」でした。

===============================

✔実録1【福島震災支援ボランティア編】

✔実録2【献血ボランティア編】

実録3【糖尿病(主に1型糖尿病)編】

安孫子さんから皆さんへ

===============================

▼合わせて読みたい記事

若手検査技師が”医療活動家”として動く理由

実録1:福島震災支援ボランティア編

大学時代、原発事故の影響などで、仮設住宅にお住まいの方々を対象に、身体測定・様々なテーマの健康教育をはじめ、住民の方一人一人の健康状態をお伺いしたり、生活の中での困りごとや要望をお聞きしたりするボランティアを行ってきました。

現在も、復興住宅や、町の社会福祉協議会主催のサロンなどを中心に、引き続き健康相談のボランティアを年に1、2回ほど行っています。この活動を通して私は、被災地の方々の生の声を聞くことができました。そこには報道では取り上げられていない事実がたくさんありました。

―福島の状況について報道で取り上げられていない「仮設住宅の差」

仮設住宅がまだ様々な地域にあった当時、被災者の方々の中でも、仮設住宅に入居したくてもできない方、入居できたとしても、地域によってログハウスの様なものもあれば、それよりも簡易的な構造のものもあるなど、住環境にも一部で差があったりしました。

簡易的なものだと、壁が思ったよりも薄く、隣の部屋や外の音が聞こえるものもあれば、トタンの屋根になっている仮設住宅もありました。

(現在も被災地には仮設住宅はありますが、以前に比べると大分少なくなりました。住まれていた方は復興住宅や親せきの家に引っ越したりしました。)

―仮設住宅住まいによる変化や問題

私がお話をお聞きしたAさんは、先ほどもお話ししたような仮設での問題も含め、震災後のストレスなどにより不安を抱えて眠れなくなり、また近隣の方々とのコミュニケーションもうまく取れず、ストレスで体調を崩してしまったことがありました。

また、Bさんご夫婦は、震災による様々な環境の変化により、夫婦関係にも問題が生じ、ご主人が暴力をふるうようになりました。

私も何度かご夫婦どちらともお話ししたことがありますが、はじめの頃は一見そんな深刻な問題を抱えているようには見えませんでした。わかった時は、正直驚きを隠せませんでした。同時に、そのことにすぐに気づくことができなかった自分に対して、無力感を感じてしまいました。

―震災による環境変化や心境は現地に行かないと見えなかった

現在は、私が所属していたボランティアクラブの先生方やメンバーの皆さんによる継続的なフォローや保健師さんのご尽力等により、Bさんご夫婦はお二方とも少しずつ良くなってきています。先日ご夫婦の家を訪ねた時もお元気そうにされていたので、ほっとしました。このように、災害の後も、できる限り被災者の心身に寄り添う、という意味でも、福島支援ボランティアは必要不可欠なのだと強く感じました。

同時に、私はこの活動を通して少しずつ成長し、「どんなに些細なことでも気づく力」の大切さに気付くことができました。今も、自分の仕事の中でこの経験を活かせるよう、心がけています。

若い人たちが被災地に赴くことが、現地の人たちの元気、活気につながっているということも、活動を行う中で実感できました。

震災から9年、徐々に世間の関心が薄れ始めてきている中で、他の若い人達にもこういう現状があるということを、よりもっと伝えていき、被災地を思う人を増やしていきたいと思います。今年の3月から、これまで一時的に運行が止まっていたJR常磐線の「浪江駅―富岡駅間」が再開通したので、今後都会からも被災地に行きやすくなるかと思います。

ぜひ、多くの若い人たちが訪れ、福島の今、そして、福島の“良さ”を感じてもらえたら嬉しいです。

実録2:献血ボランティア編

献血への理解の呼びかけは本当に難しいです。ボランティア中によく聞くのは「献血=マイナスイメージ」。献血は何に使うの?痛いの?血を取られるのは?興味を持ってくれるのは非常にありがたいことですが、一歩勇気を踏み出せないという人が多く、”アクションを取るハードル”が高いように感じます。

―若年層の献血が重要だが、年々減っていることが問題

献血者数が少ないことも問題なのですが、一番の問題は若年者の献血者数が年々減っていることです。献血ができる年齢はおおむね16~最高69歳まで(献血の種類、ある期間の献血の経験など、条件により献血可能年齢は異なります)、65~69歳までの方は、60~64歳までに献血経験がある人に限り献血ができます。

緊急事態を含め、輸血が必要になるときに備えて、一定の血液製剤の確保は重要です。その中でも若年層の献血がすごく重要になってきます。

―なぜ若年層の献血が増えないのだろうか?

献血者数全体は年々減少傾向にあり、平成27年時点では全献血者数のうち、約7割は50歳未満です。しかし、10代、20代の若年層の献血者はこの二十数年で半分以下に減少しています。厚生労働省のホームページにも掲載している資料によると、この現状が続けば2027年には85万人の献血者不足が予想されています。

将来的に輸血用の血液が十分確保できなくなる状況を打開するためにも、今から若年層の皆さんの献血への協力が必要になってきます。

しかし若年層の献血数は年々減少傾向にあります。マイナスなイメージに捉えているからなのか、はたまた自分自身「まだ健康だから大丈夫」と思っている人が多いのか。

学生の時は学生献血推進協議会に所属しており、社会人となった現在は献血ルームの健康相談ボランティアを行いながら常に若い人たちがどのようにしたら興味をもってくれるのかを考えています。

これが思ったより難題です。そのため、以前は学献推のみんなでYouTubeを使い、献血推進に関する動画をのせたり、現在はfacebook等で献血の呼び掛けを行ったり、現在私が行う健康相談活動の広報をしたりしています。

―明日からでも簡単にできる医療系ボランティアのひとつが「献血」

献血は、一定の条件を満たせば誰でも行うことができる「いのち」のボランティアです。皆さんの「1歩踏み出そう!」というアクションから、救われる方がたくさんいらっしゃいます。将来懸念される輸血用血液の不足という状況。そんな時に血液が必要になるのは、もしかしたら自分自身かもしれません。

献血だけでなく、今身近にある医療問題を、「仮に、いつか自分に起こり得ることかもしれない問題」という風に置き換えて、ぜひ積極的に医療に関わっていってほしいと思います。ぜひ、「献血」というボランティアから「医療」に関心を持ってみてはいかがでしょうか。

| ▼安孫子さんに関する情報や問い合わせ ・ 安孫子さんのFacebook ・ 関連書籍: BISHAMONの軌跡Ⅱ~福島支援5年間の記録~(出版:新潟日報事業者) 第3章にて、一部執筆に関わらせていただきました。私が活動の中で撮影した写真も掲載されています。 ・ 震災支援関連: 「新潟大学医学部保健学科ボランティアクラブささだんご」(twitte@sasadango_namie) ・ 献血関連: 日本赤十字社 ・ 糖尿病関連: 公益社団法人 日本糖尿病協会・小児糖尿病サマーキャンプ・糖尿病のアドボカシー活動 |

=後半へ=============================

実録1【福島震災支援ボランティア編】

実録2【献血ボランティア編】

===============================

▼合わせて読みたい安孫子さんに関する記事 1/3

若手検査技師が”医療活動家”として動く理由

MedionLife編集長。1994年生まれ 京都女子大学卒業。医療系IT企業に入社し、オンライン診療サービスの営業/コンサルティングに従事。オンライン診療情報サイトの重要性を感じたことからMedionLifeを立ち上げる。新しい医療を考える人たちのサポーターになっていきたいと考えている。