目次

「オンライン診療」65歳以上の患者もサポートがあれば利用可能

オンライン診療について、「都心エリア且つ患者の大部分が高齢者の私のクリニックなので、導入はちょっと…」と尻込みする医師の声をよく耳にする。また診療報酬改定後のニュース記事でも「僻地などの通院や往診が物理的困難なエリアでの活用がいいのでは?」や「スマートフォン所有者世代での利用が適正なのでは?」などのワードを多くみかける。しかし、都道府県別導入割合数を見ると、東京都に続き、神奈川県、大阪府、福岡県、愛知県と地方よりも都心部の導入が進んでいるのがわかる。※2019年神奈川県保険医協会政策部「オンライン診療」実態調査より

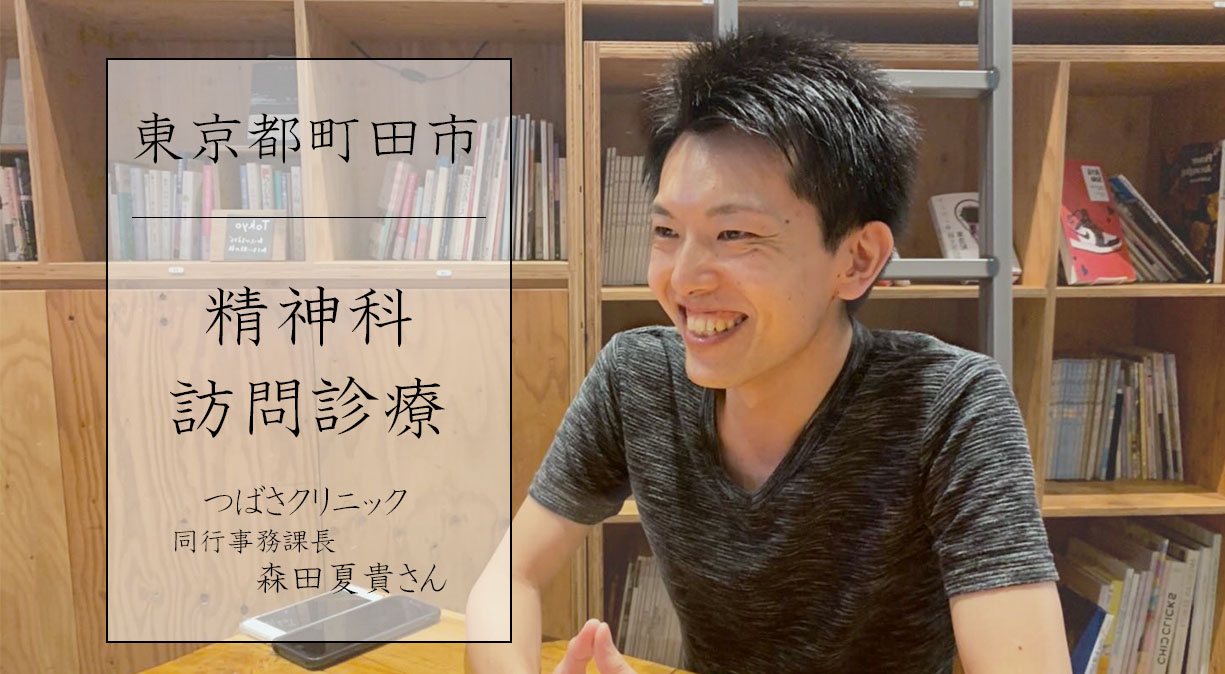

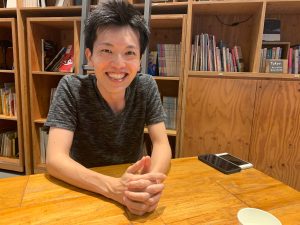

そこで今回は、つばさクリニックでオンライン診療の運営管理を行っている事務課長の森田さんから話をお伺いしました。

同クリニックは2年前から精神科にて在宅・外来でオンライン診療を活用しており、導入を始めた当初よりオンライン診療運営管理を行っています。今回のインタビューでは、65歳以上の患者利用、都心部における訪問在宅・外来として利用、オンライン診療の捉え方など、オンライン診療活用のリアルな声と前向きな話をお伺いすることができました。

導入のきっかけ「新しいものは前向きに取り入れる」

2016年のオンライン診療の解禁と同時に、最新技術へ積極的に先行投資しようという院長の方針で取り組むことになりました。私自身も患者様の興味を引くきっかけになれば、と考えていました。また、精神科ということもあり、精神的に外出するのが大変で、オンライン診療があれば負担軽減に寄与できそうな患者様が多くいらっしゃることも、導入を前向きに検討した理由でした。何社かあるシステムの中で、求人でも取引があり、信頼関係ができていると感じていた企業のオンライン診療システムを導入しました。初期導入コストも他社よりハードルが低かった為すぐに導入することが出来ました。

手探り時期もあったが患者選定することでスムーズに始められるように

導入当初は、オンライン診療自体がどういったものなのか患者様に知られておらず、運営のロールモデルがない時期に始めた為、手探りでのスタートでした。そのため、まずは外来患者の中で、スマホを通しての診察に抵抗のない方、仕事が忙しく通院時間が取りづらい方などに診療後に声かけを行っていました。

外来患者といっても長年診ている通院者ということもあり、オンライン診療を始める患者様はすぐに見つけることができました。飲んでいる薬もオンライン診療を勧めるポイントでした。例えば、抗うつ薬の処方をしている方や、不眠症などの比較的安定している方などです。また、患者様のオンライン診療との相性や性格なども考慮しました。当クリニックでは声がけするのも、患者選定も先生が決めています。この人に声をかけてみよう!といった選定や声がけは長年患者様を診ている先生が的確なのだと思います。

実際に、長年通院してくれている患者様は2年以上、オンライン診療を継続して利用してくれています。

(オンライン診療を行う為、患者に発信している院長の鈴木先生)

オンライン診療導入が「新しさ」や「情報」のコネクトになっている

オンライン診療はクリニックの注目ポイントであり、名刺のような存在だと感じています。ホームページにオンライン診療に関するページを載せている為、医療関係者などから話を聞かれることも多く「オンライン診療」から話題が広がったり新しい関係ができたりと「新しさ」や「情報共有」につながっています。また、想定していた通り、最新の医療に前向きに取り組んでいる印象も伝わっているようで、転職エージェントや求人者と会話をしていても必ず話題になります。会話が弾むとその人の人柄がみえてくるので採用といった点でもオンライン診療は良いきっかけになっていると思います。

今まで「精神科在宅」の枠だけにいたイメージから「+オンライン診療」という枠にも入ったことで、患者様からも医療業界の方からも他のクリニックとは違う印象を与えているのだと思います。オンライン診療自体は、直接的な報酬面(利益)だけをみるとメリットが薄いようにもみえますが、間接的な求人や医療業界者との関係性また広告的効果もあるのでその点も考えると全体的にオンライン診療をはじめて良かったと思います。

>>次へ

後編:精神科訪問診療でのオンライン診療活用事例

使用しているからこそ感じる課題と理想/なぜ2年以上利用できているのか?/オンライン診療について

▼オンライン診療ガイドラインと合わせて読みたい記事

【医療従事者向け】オンライン診療の基礎を記載!

オンライン診療とは?/流れやメリット/オンライン診療提供企業紹介etc..

>>記事はこちら

MedionLife編集長。1994年生まれ 京都女子大学卒業。医療系IT企業に入社し、オンライン診療サービスの営業/コンサルティングに従事。オンライン診療情報サイトの重要性を感じたことからMedionLifeを立ち上げる。新しい医療を考える人たちのサポーターになっていきたいと考えている。